血培2/2セットからPantoea agglomeransという耳慣れない菌の発育があり、フォーカスもよくわからなかったため基本的な情報を調べてみました。例によって、もともと自動分析装置では同定が難しかったが、質量分析で同定できるようになった菌、ということのようですね。

サマリー

- 植物などの環境菌で、通性嫌気性グラム陰性桿菌

- 感染臓器としては、汚染された点滴やカテーテルによる血流感染、創部から感染した膿瘍・骨関節感染が多い

- ペニシリン、セファゾリンの感受性は5割程度、BLBLI、第三世代以降のセファロスポリン、カルバペネム、AG、ST、キノロンにはほぼ100%感性

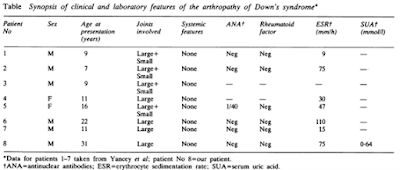

- テキサス小児病院で、2000年1月から2006年12月に培養で記録されたすべてのP. agglomerans感染症をレビュー

- 53の無菌部位、26の喀痰、3つの尿、3つの表面スワブ、および2つの中咽頭源からの88の患者培養で同定された

- 無菌培養からP. agglomeransが検出された症例のエントリーはCRBSI 21例,膿瘍14例,関節または骨培養10例,UTI4例,非CV関連菌血症2例,腹膜炎1例,胸部外傷1例

- 患者の43%(23/53)が菌血症を発症し,その91%が中心静脈ラインと関連していた

- 膿瘍のドレナージ中にP. agglomeransが分離された小児は、すべて多菌性だった

- 骨髄炎を発症した7例は,棒,植物のとげ,ガラスの破片による貫通外傷の4~6週間後に局所症状を呈した.

- 無菌室から分離された53株はすべてアミカシン,ゲンタマイシン,メロペネム,STに感性で,広域セファロスポリンおよび合成ペニシリンには92.5%,広域セファロスポリンには62.3%,アンピシリンには47.2%が感性だった

- P. agglomerans菌血症は一過性で治療中に再発することはなく,10〜14日間の無菌期間の抗生物質投与で治癒した

- Pantoea agglomeransは、以前はErwinia herbicolaまたはEnterobacter agglomeransとして知られていた、植物によく付着する通性嫌気性グラム陰性桿菌

- 台湾大学病院で過去10年間のP. agglomerans菌血症の患者を調査(N=18名)

- 感染臓器は、一次性血流感染12例(66.6%)、腹腔内感染3例(16.7%),軟部組織感染2例(11.1%),肺炎1例(5.6%)

- 10株(56%)アンピシリン感性,11株(61%)がセファゾリン(MIC ≦2 μg/ml)に感性,6株(33%)がホスホマイシン(MIC ≦64 μg/ml)に感性だった